四肢欠損の子がくれた最高の祝福③私たちを変えた出会いと経験

はじめに

私こと、長濱光は、下肢欠損の娘(Mia)を抱える父親です。1枚目の名刺は、スペインでExecutive MBAを学ぶ学生であり、東京でも働くビジネスマン。弁護士を目指すカナダ人の妻ステファニーと娘のMiaとともにモントリオールで暮らしています。そんな私たちが下肢欠損の娘を授かって感じたことの一つに、「世界と日本における四肢欠損の方の暮らしやすさの違い」がありました。

内閣府によると、日本に14万2000人いる(845人に1人)と言われている四肢欠損。身体障害者は360万人(33人に一人)います。でも街で見かけることは、あまりないのではないでしょうか。

「障害を持つ人が街にいることは当たり前のことなのに…」

「四肢欠損の人に平等な機会のある社会を作りたい」

こうした想いをきっかけに、私たち夫婦は、日本で四肢欠損の人々をサポートするプロジェクトを立ち上げたいと思うようになりました。

この連載では、私たちがプロジェクトを立ち上げるまでの過程と、そこで見聞きしたこと、体験したことを、私たちの視点で発信していきます。

そう、私たちの「2枚目の名刺」の始点として。

これまでの記事はこちら

四肢欠損の子がくれた最高の祝福①

四肢欠損の子がくれた最高の祝福②

新たな不安

妻のステファニーはMiaの出産後、育児のためにロー・スクールの1年間の休学を決めました。Miaの首が据わってきたころ、家族3人で一緒の時間を過ごすために、ステファニーとMiaは、カナダのモントリオールからタイのバンコクで働く私のもとへやってきて、5ヶ月ほど滞在することになります。Miaは当時生後5ヶ月くらいで、離乳食をようやく食べ始め、目をくりくりと動かしたり夜泣きをしたりしていました。

生後7ヶ月の頃、ステファニーはMiaを一人で座らせようと毎日試みていましたがなかなかうまくいかず、少し心配な様子でした。というのも、Miaが生まれる前に、先天性四肢欠損の子どもは脳に障がいをともなって生まれる可能性があると医師から言われていたためです。そのため、首が据わる時期や手足の動きを気にしたり、反応の鈍さがないかなど、なにかしら成長に遅れが出ていないかを毎日確認したりしていました。私も妻もあまり口には出しませんでしたが、心のどこかで「Miaに新たな障がいがないだろうか」という不安な気持ちはいつもありました。

Miaは筋力をつけるために、バンコクのホテルのような私立病院でリハビリを受けていました。タイ人の医師や理学療法士の方はとても親切でしたが、カナダで受けていたリハビリと比較すると、素人ながら首をかしげるようなリハビリ方法や乳児の扱いが何回もあり、少し不信感があったことも事実です。

その病院で「Miaの手足の動かし方が、脳に障がいのある幼児の特徴と似ている」と言われ、私とステファニーには、これまで抱えていた不安に拍車が掛かりました。私たちは、タイで一番と言われている理学療法の大学病院の先生を訪ねることにしました。

その先生からは「まだ診断するには少し早いが、その傾向は若干あるように思われる。」という診断を受けました。その診断を聞いた瞬間、ステファニーと私にそれほど大きな衝撃はありませんでした。私たちは、Miaが私たち夫婦のもとに生まれて来てくれたことに、心から感謝していたためです。また、私は(夫として、父親として当然のことですが)自分の好きな仕事のために、妻子をカナダに残したまま、単身でタイに滞在するのは止めようと心に決めた瞬間でもありました。

ウォルター・リーとの出会い

これからどうしていくべきか考えていた時、お世話になっていた理学療法士の先生から「ウォルター・リーという方を紹介するよ」と言われました。タイ在住の中華系マレーシア人である彼は、タイでは非常に有名な実業家だそうで、四肢欠損を持つ次男のZyくん(ザイくん)の父親でもあります。

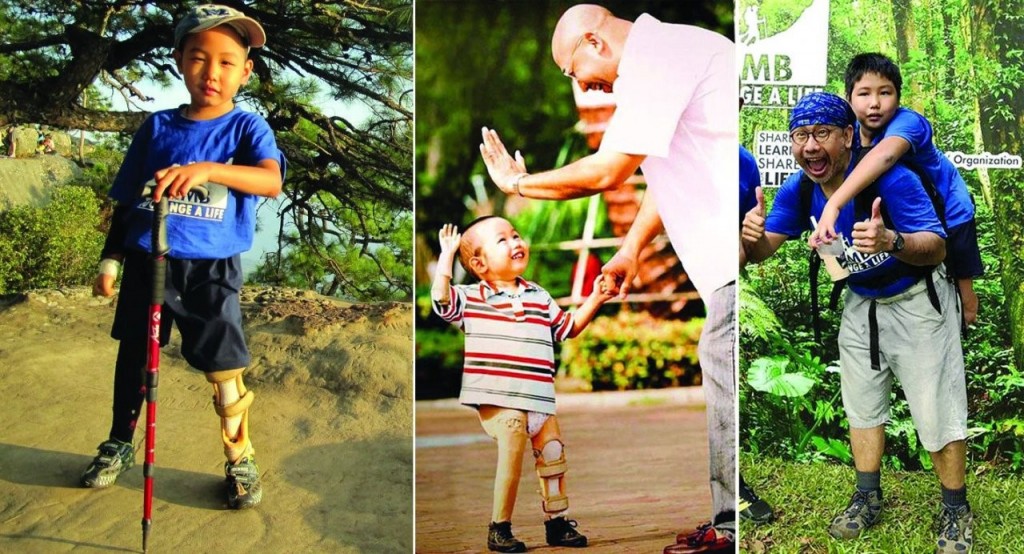

Zyくんは四肢欠損が理由で、産まれた時には医師から「歩行は難しい」と診断されていました。しかしウォルター・リーは諦めず、世界中の150人以上もの医師、100以上もの医療機関を訪問し、Zyくんが歩行できるようになる方法がないか駆け回りました。その結果、ドイツの医療機関の医師だけが「4年間のリハビリで歩ける」と診断し、そこからリハビリ計画を立て簡単ではない訓練を経た結果、Zyくんは歩行できるようになったとのことでした。

その後、Zyくんを通して得た経験を共有するために、社会起業家として『Zy Movement Foundation』というNPOを立ち上げ、障がいのある子どもたちを支える組織を運営しています。私はその話を聞き、強い関心を持ちました。ウォルター・リーの連絡先をもらったステファニーは早速彼にコンタクトを取り、その翌週には、話を聞くために彼のオフィスを訪ねました。

その時、私は仕事の都合で同行できなかったのですが、帰宅したステファニーの目がすごくキラキラとしていたのを、2年経った今でもよく覚えています。

ステファニーはそれまで、Miaの写真をSNSへ投稿することに対して抵抗を持っていました。特に、Miaの全身が写った写真をSNSで共有することはなかったのです。しかし、ウォルター・リーの話を聞いて勇気付けられたことをきっかけに、その日からステファニーは、Miaの全身が写った写真をSNSに投稿するようになりました。

私はステファニーの姿を見て「妻の行動に変化をもたらし、こんなにも良い影響を短時間で与えることでできるウォルター・リーとは、一体どんな方なのだろうか」と思いました。

Zy Movement Foundationの活動

ここで、ウォルター・リーが主宰するNPO『Zy Movement Foundation』についてご紹介します。この団体は2010年にスタートし、世界を牽引する機関と提携し、タイ・東南アジアを中心に活動しています。ZyくんやMiaと同じように“Differable”(“disable”【障害】ではなく、「違った方法でできる人」という意味。長濱さんご夫婦が考案した呼び方)を持つ子ども、特に四肢欠損の子どもたちの『Life of Quality』を高める支援を行う団体です。タイには45万人、東南アジア全体では1000万人もの“Differable”をもつ子どもがいて、その数はなんと日本の約3倍にも及びます。

Zy Movement Foundationが行う活動の一つに、登山があります。“Differable”の子どもたちと大人が一緒に登山を行うという、とてもユニークなアクティビティです。日本の富士山など世界中の山頂を目指し、大人が子どもたちを背負い、何時間も掛けて登頂し、子どもたちに新たな経験をしてもらうことが目的です。ウォルター・リーは、なんとキリマンジャロ登山にも挑み、Zyくんを背負って登頂に成功しました。その活動は、世界的に有名な経済誌『Forbes』にも取り上げられています。

(Forbes: How A Father Who Climbed Mt. Kilimanjaro With His Disabled Son Is Helping Other Kids Reach New Heights)

印象的だった彼の言葉

私は2016年11月27日に初めて、Zy Movement Foundationの登頂イベントに会社の同僚と参加しました。場所は、タイのミャンマーとの国境沿いにある西部の山です。このイベントに参加するにあたり、私には「子どもたちが新しい経験をし、何か役に立つことができれば」という想いがありました。一泊二日のこの登山イベントで登る山は決して高い山ではありませんでしたが、子どもたちを背負って標高1000mの山登りをするという経験は、果たしてどんなものだろうと考えていました。

当日の朝5時、バンコクの中心から外れたところにボランティアや子どもたちの総勢200人くらいが集まり、10人乗りのバンが15台に分かれて出発しました。山までの移動時間はおよそ7時間と想像以上に長く驚きましたが、やがて、少し肌寒いくらいの気温の登頂ポイントに到着しました。到着後はオリエンテーションやゲーム、アクティビティなどがあり、みんなで写真を撮ったり、担当の子供の身の回りのことをサポートしたりと、どんな登山になるか、とても楽しみな時間でした。

その晩、子どもたちが宿泊施設に戻ったところで、私はウォルター・リーと一緒に、湖沿いのバーでお話をさせていただく機会がありました。Zyくんが生まれた時のこと、Zy Foundationを設立した経緯、事業家としての想い、父親としての責任、夫としての役割、Zyくんの日常生活のこと。夜中にもかかわらず、気がつくと私たちは、合計3時間も話していました。

彼との会話の中で、私に強烈な印象を残した言葉がありました。私が「Zyくんを育てる中で、心が痛むような状況に出会った時はどのように乗り越えますか?」という質問をした時のことです。

彼からの答えは「光、私がZyを育てる中で、心が痛むような状況は全くない。以前はあったけれど、今ははっきり、100%ないと言い切ることができる。」というものでした。それは想定外の答えだったため、私は理解するために、彼の説明が必要でした。

ウォルター・リーは、Zyくんを育てることで日々得られる経験が積み重なった結果、自分自身が何を行うべきかを理解し、さらに他の色々な人たちから学ぶことによって、心が痛むようなことは一切無くなったとのことでした。

私はMiaを連れて外出する時、例えばショッピングモールや駅などでMiaの身体的な特徴に気付いた人たちの反応を見て、それに対して心を痛めるようなことは、過去も今も全くありません。ただ、Miaが将来、かけっこやその他のスポーツなど私たちにとってはごく当たり前の、子どもが経験するような日常的な活動ができない状況を迎えたときにMiaが感じる気持ちを想像すると、胸が苦しくなることがありました。

子どもたちを背負って登頂

夜も更け、私はウォルター・リーの言葉を思い出しながら床に就きました。翌朝の午前4時30分、日が昇る前に起床し、私は自分が担当する子どもと待ち合わせをして登山へ備えました。登頂をサポートするタイ陸軍がいたり、テレビカメラが回っていたりと、思っていたよりも壮大なイベントで、驚きました。

登頂が始まると、私たち大人は交代制で担当の子どもを背負い、休憩をとりながら山頂を目掛け、山を登りました。途中、登山というよりは、ロッククライミングかと思うほどの険しい崖を登ることもありました。軍人さん達からサポートを受けてよじ登るなど、想像をはるかに超える過酷さで、登りきったときにはもう、一歩も足を前へ出すことができないという状況でした。特に私は、参加者の中では最年長の15歳の青年を背負っていたということもあり非常に疲れていて、私は彼を背負ったまま、地面へ倒れ込んでしまいました。

「自分が参加者の中で一番疲れているに違いない」と思った瞬間、背負っていた子どもを見ると、自分よりも彼のほうが明らかに疲れていることに気づきました。彼は休憩もなく何時間も人の背中にしがみつき、彼自身も、背負ってくれる人の負担が少しでも減るようにしていたのです。

私たちはふだん、自分の努力や行いに注意を向けやすいですが、近くで支えてくれている友人、家族、同僚、上司へ目を向けた時、もっと大切なものに気がつくことができるのだと、彼を通してこのイベントで学ぶことができました。

活動を通じて得たもの

その後は山頂で記念写真を取り、参加者全員で達成感を味わいました。登山も終わり岐路につき「本当に良いイベントだったな」と移動中の車内で考えていると、一通のメッセージが、ウォルター・リーから私のLINEに入りました。

“Thank you for coming, Hikaru. Hope you have received something from this weekend.”

(日本語訳:光、参加してくれてありがとう。特別な何かをこの週末に得たことを、私は願っています)

私はこの時「本当に自分は愚かだな」と心の底から思いました。イベントの参加前に思っていた「子どもたちが新しい経験をし、何か役に立つことができれば」という考えは、大きな間違いだったということに気づいたのです。

私たちボランティアの大人たちは「提供する側ではなく、提供される側なのだ」ということにはっきりと気がつきました。このイベントは子どもたちのためではなく、このイベントに関わる大人たちが子供たちとの豊かな経験を通して特別なエネルギーを授かり、さらに成長する機会を得るためのイベントだということを、参加した後に感じました。

世界における環境の違い

世界には、日本にはないような四肢欠損の子どもたちを支援する組織や仕組み、サポート体制があります。当然日本にも、日本にしかない素晴らしいものもあります。私は、タイ、スペイン、日本、カナダという四か国で四肢欠損に関する状況を見てきた中で、それぞれの良さ、改善すべきところに触れる機会が多くあります。

特に、カナダの『The War Amps(ザ・ワー・アンプス)』という組織には、四肢欠損の子どもたちやその家族を支える仕組み、プログラム、ボランティアの団体があり、その取り組みや内容には目を見張るものがあります。

次回は、そのThe War Ampsについてご紹介します。

ーーー続く。

ライター

編集者

カメラマン