「人生を変える経験」を届けたい――新興国ソーシャルベンチャー共創プログラム(後編)

9月29日に、渋谷区神宮前のサーキュレーション社にて行われた「新興国ソーシャルベンチャー共創プログラム『インドネシア編』Common Room60」。

前編では、NPO法人二枚目の名刺代表の廣優樹と、一般社団法人GemstoneのCEO、深町英樹氏が、それぞれオックスフォード留学時代に経験した海外プロジェクトの原体験について語った。

ここからいよいよ、本題である今回のインドネシアプロジェクトに話題は移っていく。

プロジェクト概要・参加申し込みはこちら

※プロジェクトメンバーは10月19日(金)まで募集中

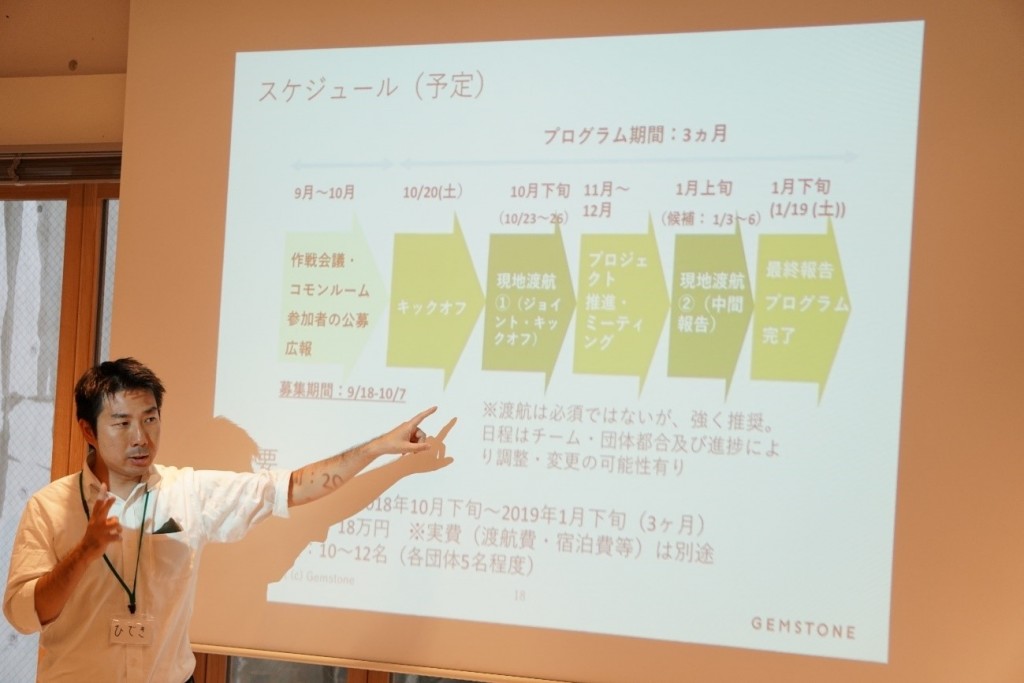

オンライン会議の活用など、社会人が参加しやすい仕組み

廣:僕らは留学期間中に、数か月間プロジェクトに取り組む機会を得た。これを働きながら経験できる形にできないかということで設計したのが今回のプロジェクトですよね。まさに「2枚目の名刺」として。

深町:3か月まるまる現地に張り付くプロジェクトというと、みなさんとしては「仕事を辞めるのか? 休職するのか? 留学しないとできないのか?」ということになりますよね。仕事を続けながらプロジェクトに参加できるというのが今回のポイントで、現地との会議はオンラインを活用しつつ、調査なども、日本にいながら進められる形にしています。

もちろん、現地を見ることや現場感は大切にしたいから、期間中に2回、現地への渡航を組み込んでいます。ただ、今日のイベントで皆さんと話をする中で思ったのだけれど、必ずしもチームメンバー全員が、無理にスケジュールを合わせて同じタイミングで行く必要もないんじゃないかと。異なるタイミングで現地に行くことで、プロジェクトの中で必要になってきた調査を違う時期に渡航したメンバーが行う、というやり方もできますし。

このあたりは、チームが立ち上がったらメンバーみんなで考えてもらって、フレキシブルに進めていけたらと思っています。

廣:うん。与えられた枠組みでやるのではなく、自身で設計していってもらうほうがいいと思う。僕たちが留学中に経験したプロジェクトも、誰かがガイドしてくれたり、与えられた道筋がなかったりしたからこそ、面白かったという面もあるし。

あと、二人の共通の友人である、NPO法人クロスフィールズの小沼大地さんが留職プロジェクト(会社員が新興国のNPOで本業のスキルを活かし、社会課題の解決に挑むプログラム)を展開しているのですが、基本的には狙いは同じです。こうした機会を今後もっと広げていこうと、小沼さんとも話しています。

あえてクロスフィールズと僕たちのプロジェクトの違いを挙げるとすれば、留職プログラムのように企業が自社の社員を現地に送るという形だと、一部の社会人しか経験ができない。そうではない層にもプロジェクトの機会を届けたいという部分が、今回のプロジェクトの特徴です。

参加者の興味・関心を活かし能動的に進めるプロジェクト

深町:今回のプロジェクトでは「こうすればこうなる」という論証はできません。参加者それぞれが自分の力を100%使い、行動することが大切です。共創プログラムなので、私や廣さんの経験をパッケージして手渡すのではなく、参加者のみなさんの興味・関心を聞きながら創っていけたらと思います。

廣:社会人が自ら手を挙げて、自分の頭で考え、進めていくという形を応援したいよね。ベンチャー企業やNPOなどの事業支援の取り組みは国内でもできるけれど、(海外に)飛べる機会があるならできるだけ飛んだほうがいい。しんどいけれど、いつか「やってよかった」と思えるときが来るように。海外に行く方法には、観光やスタディツアーなどに参加する、現地に就職してどっぷり浸かる、という方法もあるけれど、僕たちはその中間の選択肢を提供したいと思っています。

僕もベトナムのプロジェクトを通して現地の人たちに喜んでもらえて、「やったことがないことでも、自分が役に立てることがあるんだ」と知りました。みなさんも、今の仕事が充実していてもそうでなくても「本業とは関係ないけれど、これもやってみたいんだよね」ということにチャレンジしてみても良いのではないかな、と思います。

対談を通じて、内容は異なれど、廣、深町氏が体験した海外のプロジェクトでの成功や失敗という経験が、ともに現在の活動に大いに活かされたり、考え方や行動に影響を与えたりしていることが伝えられた。

参加者の声

今回のイベントに参加していた社会人・大学生に、プロジェクトへのモチベーションを聞いてみた。

参加者が、イベントに関心を持った理由や動機はさまざまだ。通信関係の会社に勤務する20代の女性は「ソーシャルビジネスに興味があり、本業ではない形で携わってみたい」、金融機関勤務の30代の男性は「海外プロジェクトという経験を通じて、自分の能力に幅を持たせたいと思った」と語ってくれた。

また、外資系消費財メーカー勤務の男性は「本業を続けながら挑戦できるというバランスがちょうど良い」、自動車部品メーカー勤務の女性は「自分達でプロジェクトを創っていくスタイルがワクワクする。とても楽しみ」と語った。

そのほかには「観光以外で海外に触れてみたい」「大学時代にフィリピンで数ヶ月インターン経験があり、社会人になった今、再び参加してみたい」「数年前に海外のスタディツアーに参加したが、アクションできることが限られていて、あまり意味がないと感じた。短期間で渡航もでき、仕事を続けながらビジネスのインパクトが出せるという今回のプロジェクトに魅力を感じた」などの声があった。

海外でのプロジェクト経験者もそうでない人も、それぞれが今の自分ができる形で、海外で社会を創ることに取り組みたいという強い興味を意欲的に語ってくれた。

「共創」で新たな価値を生み出していく

イベントの第2部では、渡航スケジュールやプロジェクトの詳細の説明ののち、プロジェクトの対象となるインドネシアのソーシャルベンチャーの2団体の代表によるオンラインプレゼンが行われた。

「両団体とも、今回の共創プログラムのコンセプトに強く共感しています。団体側が設定した課題を解決してもらうという姿勢ではなく、参加者の個性や特性・やりたいことを活かして『共創』していきたいというスタンスも共通しています」(深町氏)。

各団体の概要と課題は、以下の通り。

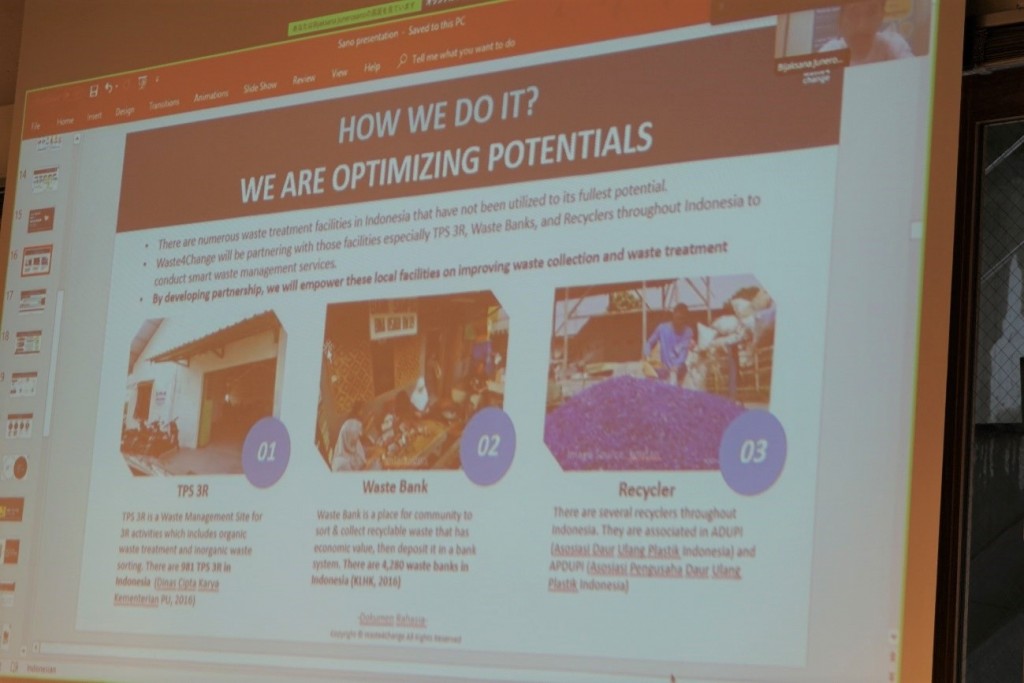

Waste 4 Change

「インドネシアのゴミを、責任を持って適切に処理すること」を企業理念として2013年に創業した団体。回収した有機ゴミを堆肥化、リサイクル可能なゴミの分別・業者への引き渡し、ジャカルタの企業やブカシの家庭のゴミ収集、企業とコラボしたゴミの分別回収などの事業を行う。

現在、団体では二度目の資金調達をおこなったり、ゴミを発生元で分別するオペレーションを改善したりしている。どのような力でも借りたい状況のため、ぜひ参加者の方の得意な分野で力を発揮してほしい。なかでも、ファイナンス、人事、事業企画、ごみ処理、ロジスティクス、物流、PRなどの専門性がある参加者がいるとありがたいとのこと。

参加者からは「プロジェクトを通じて地域や企業を動かすことで、新たな社会的価値を生み出し、発展させることができそう」「ゴミ問題という身近なテーマのため、日本の情報もシェアできそう」「公共設備が未整備であるからこそビジネスチャンスがあり、日本のテクノロジーなどを活かせそう」などの声があった。

Instellar

ソーシャル企業がビジネスを成長させ、その影響力を強めることを支援する企業。起業家を支援することにより、社会をよくしていくことを目的に活動している。

今回のプロジェクトでは、たとえば団体が運営する『Rise』という社会起業家育成プログラムの企画・運営改善に参画してもらうという方法がひとつある。具体的には、PR・マーケティングの改善、育成プログラムのブラッシュアップ(効果のデータ分析調査、インパクト測定、他の類似プログラムの調査(国際比較、学習)、Riseの情報管理・運営システム、育成プログラムの戦略策定などが考えられるという。

参加者からは「プロジェクトを通じて彼らのスポンサーを探すことができるのではないか」「日本のメーカーのものづくりのノウハウを活かせるのではないか」などの意見が出た。

プレゼン後は、各グループで真剣に意見を交換する光景が見られた。海外のプロジェクト経験のある参加者は、自らの経験や知見を交えながら意見交換を行った。

深町氏いわく「事前に団体に課題を聞いても、そこでは真の課題感は出てこない事がほとんど。実際にプロジェクトを進める中で、お互いにできること・必要なこと・やりたいことが見えてくる。そこに着手する意識でいると良いのではないか」とのこと。

両団体のプレゼンを通じて、参加者からは「自分の力で何ができるか、何をしたいか考えるきっかけになった」「相手が気づけていない課題を見つけて、自ら提案をしていきたい」「実際に現地に行ってみたい。そこで考えること、感じること、生まれることがあると思う」「こちらから知識やスキルを提供するだけでなく、一緒につくりあげていきたい」などの声があった。

第3部では、参加者が振り返りシートを記入し「あなたがつくりたい未来」について、グループごとにディスカッションを行い、イベントは終了した。

深町氏と、一般社団法人Gemstoneスタッフのみなさん。(写真=一般社団法人Gemstone様提供)

仕事をしながら普段とは全く別のフィールド、特に海外という場でプロジェクトに取り組むことは、社会人の本業にもその後のキャリアにも、プラスの影響を及ぼす体験になることは間違いないだろう。

これから始まるプロジェクトでどのような新たな価値や成果が生み出されていくのか、楽しみに待ちたい。

ライター

編集者

カメラマン