「認知症」は一生をかけて取り組むに値するテーマ!当事者でないカメラマンが、全国認知症カフェガイドを作る理由

認知症の当事者、その家族、医療・福祉の専門職、地域住民が集まって交流する「認知症カフェ」という場がある。

認知症には様々な社会的課題があるが、診断後のショックなどから外に出る機会が減り、当事者・その家族が孤立してしまう問題が多くみられる。「認知症カフェ」は、まず第一に認知症の当事者、家族が安心して出かけられる場所であり、当事者以外の人が認知症についての理解を深め、誤解を解くための活動でもあるのだ。

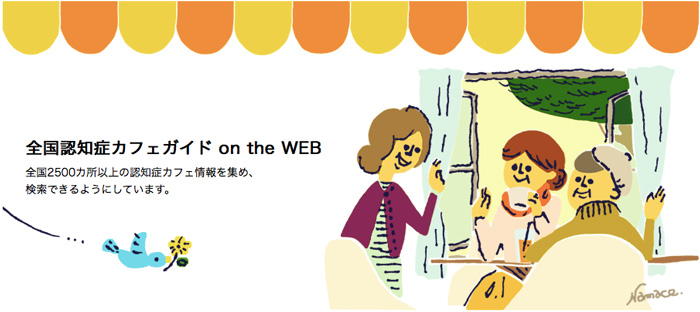

ところが「認知症カフェ」に行ってみたいと思っても、自分の住む地域のどこで、いつ行われているのか情報が得にくい現状も。そのことに気づき、情報を一元化する『全国認知症カフェガイドon the WEB』を立ち上げたのが、コスガ聡一さんだ。

コスガさんの本業はカメラマン。聞けば身近に認知症の当事者はいないという。

そんなコスガさんが『全国認知症カフェガイドon the WEB』を運営し、「認知症カフェ」の理解と周知を進めるジャーナリストという2枚目の名刺を持つまでの原動力になったのはどのようなことなのか。

取材を通じて認知症の正確な情報に触れ、誤解が解けていった

カメラマンとして、エンターテイメント、教育関係などさまざまなジャンルでの撮影業務を行ってきたコスガさん。2011年頃から医療系出版社からも仕事を受けるようになり、その中で認知症の治療や研究を行う医師のインタビューや対談風景を撮影する機会が増えていく。

「僕自身、認知症に関して当事者性がなく、知識がないどころか、誤解がありました。それが、5年間に渡る仕事の中で、国の政策決定にも関わるような先生方から、最先端の認知症ケアについて密度の濃いお話を聞けるという幸運に恵まれ、大きく印象が変わっていきました」

認知症の代表的な症状というと、突然家を出て行ってしまう“徘徊”を思い浮かべるが、認知症ケアの現場では、最近“徘徊”という言葉を使わなくなっているという。なぜなら、認知症の方は、理由もなく出歩いているのではなく、ご本人にはご本人なりの必然性があって行動しており、“目的もなくうろうろ歩く”という意味の“徘徊”はそぐわないからだ。

「認知症の症状の一つに、時間や場所の感覚が失われる“見当識障害”というものがあり、例えば現在80歳の方が、ふと自分は30歳だと思ってしまうことが起こる。そうすると、家にいるはずの3歳の娘が見当たらなければ心配になって外に探しに行くでしょう。目の前に大きくなった娘がいて、“私はここにいるから”と出ていくのを止めたとしても、自分の認識とは一致しないので止められたことに憤慨するのは当然です。そうやってご本人の思いをしっかり聞いていくと、外に出ていこうとするのも、大声を出すのも、ときには暴力でさえ、すべて理由がある、というのです。これは僕にとって大きな驚きでした。翻って、自分がいまどこにいて、いま何歳なのかを認識できている不可思議さすら感じるようになりました。わかって当然だと思っているけど、なぜ当然なのか。それができなくなるとはどういうことなのか。これってすごく哲学的な問いですよね」

こうして5年間にわたる医療系出版社の仕事を通じて、認知症に対する自分の中の誤解が解けていく体験をしたコスガさん。

「僕自身それまでは、医療と介護の違い、介護保険の仕組みも全くわかっていませんでしたが、幸運にも取材を通じて学ばせていただきました。でも多くの人は、親や配偶者が認知症当事者になってから、どこに行けばどういう人がいて、どんな相談ができるのかという情報を集めることになるという現状があります。今やどこの地域でも、消防署や水道局など生活を支える施設と同じように、地域包括支援センターがあるのですが、それすらまだまだ知られていません。認知症や介護にまつわる情報は、本当に必要となる前から、多くの人が触れられるようになっておくべきテーマだと感じたのです」

認知症当事者が700万人に達する時代、「自分にできることは?」

認知症について自分が知識を得るだけでなく、「認知症カフェ」に関する情報発信をしようと思ったのも、取材の中で聞いたある推計がきっかけになった。

「2025年に、いわゆる“団塊の世代”が後期高齢者である75歳になり、その段階で認知症当事者の方が700万人に達するという予測があります。それによる医療・介護制度に対するインパクトをうまく受け止められなければ、社会が大きく混乱するとも言われていて、国や自治体の施策も、その予測を踏まえて進められています。この予測を知ったとき、語弊を恐れず言えば、静かに進行してきた“セカイの危機”だと思いました。そしてそのような未来を変えようと立ち向かっているすべての人を、ヒロイックにすら感じました。自分でも認知症というテーマに関わっていきたい、という気持ちが芽生えた背景には、そんな思いもありましたね。ただし、尊敬すべき先達がそうであるように、僕も必要以上に危機を煽る立場にはなりたくないので、表現にはとても気を使う部分です」

医療系出版社の仕事がひと段落した2016年1月、認知症当事者に直接会って話す機会を持ちたいと考えたコスガさんの頭に浮かんだのが「認知症カフェ」に行ってみることだった。「認知症カフェ」は、2015年1月に厚労省を中心とした関係各省庁が共同で策定した『認知症施策推進総合戦略(通称『新オレンジプラン』)』の中で、平成30年度までに全国すべての市区町村での開催が目標に掲げられているもので、コスガさんも認知症にかかわる取材を通してその存在を知った。

「これまでに取材で聞いてきた最新の認知症ケアの現状というのを、実際に当事者の方やご家族にお会いして確認したかったのです。ただ、カメラマンである僕がいきなり参加しても、興味本位や冷やかしと受け取られるかもと思い、まず『認知症サポーター養成講座』を受講しました」

認知症サポーター養成講座とは>>

認知症に対する正しい知識と理解を持ち、地域で認知症当事者やその家族に可能な範囲で手助けをする「認知症サポーター」を養成するもの。各自治体の住民講座や職場、学校などの学習会として開催されている。養成講座を受講して「認知症サポーター」になると、オレンジリング(ブレスレット)をつけることができる。>詳しくはこちら

無事に認知症サポーターとなったコスガさんは、認知症カフェの見学を開始。はじめて訪れたカフェでは、当事者のご夫婦から二人の写真を撮って欲しいと頼まれ、その際のやりとりを通じて、認知症の方とも笑顔でコミュニケーションを交わせるという確信を得たという。その一方で気づいたのが、認知症カフェの情報が見つかりにくいことだった。

「当時、ネット上で見つかる認知症カフェの情報は稀でした。そこでまず主要都市の名前と『認知症カフェ』というワードの組み合わせで検索を繰り返し、全国100ヶ所ほどの自分用リストを作成しました。はじめのうちはそれを元に見学を進めていったのですが、すぐに情報をひとまとめにした“情報誌”があったほうがいいと感じはじめました。そして、これはカフェや飲食店の取材・撮影経験もあり、認知症についての基礎知識も学ばせてもらった自分ならではの仕事なんじゃないかと考えるようになったのです」

最初の2カ月で20ヶ所ほどの認知症カフェを訪問。その写真を企画書に添えて出版社を回るが、反応は芳しくなかった。そこで方針を転換し、まずは集めた情報をブログで発信することに。こうして2016年5月にスタートしたのが『全国認知症カフェガイドon the WEB』だ。

「認知症」は自分の将来のためにも「一生をかけて取り組むテーマ」

認知症以外にもカメラマンとしてさまざまな世界に触れてきた中で、なぜ認知症にかかわる活動が「2枚目の名刺」になったのか。ほかの世界と何が違ったのかをコスガさんに聞いてみた。

「『認知症』については、一生をかけて取り組むに値するテーマだと思いました。今現在、認知症の予防策として確実なものはないし、進行を緩やかにする方法はあっても、根本的な治療法もない。言ってしまえば自分が認知症になるかならないかは50:50です。であれば、なることをある程度受け入れたうえで自分の将来も考えていく必要があるということ。だからこそ、自分の将来のためにも、“認知症があっても暮らしやすい社会をつくる”活動はやっていくべきことだと思いました」

コスガさんは自費で全国の認知症カフェを巡り、レポートしている

『全国認知症カフェガイドon the WEB』の活動をはじめ、新たな出会いも多くあった。コスガさんは「出会いの数だけやりがいに通じる」ともいう。

「認知症ケアの現場で働く同年代の方に会うことが多いのですが、みなさん本当に優秀で善良という印象です。逆境やジレンマも多いし、世間から正当に評価されているとはいえない仕事でもある。それでも自分たちの役割に誇りを持って、意義を見出して働いている同年代には特に親近感と敬意を覚えます。また認知症に関わる医師たちも、認知症の薬が初めて処方できるようになった21世紀になるまでは、当事者やそのご家族に“役立たず”呼ばわりもされることもあったそうです。それでも治せない疾患と向き合い、データを取り続けてきました。医療とも介護とも違う世界から来た人間として、認知症ケアに携わる人々は、信じるに足るすばらしい人たちばかりだと感じます。少しでもその人たちと共にありたいという気持ちが、原動力のひとつになっています」

『全国認知症カフェガイドon the WEB』の個別レポートでは、

自治体のサイトでは紹介されていない認知症カフェもカバーされている

「一生をかけるテーマ」だからこそ、肩書きを増やした

「2枚目の名刺」を持ったことは、コスガさんに「ジャーナリスト」という新たな肩書きを与え、仕事の幅を大きく広げてくれた。

「最初はカメラマンという肩書きで認知症カフェを回っていたのですが、『全国認知症カフェガイドon the WEB』での発信を前提にした活動になるにつれ、実態と合わないと感じてしまって。ルポライターではないし、ブロガーもちょっと違うし、ジャーナリストしかないかなと(笑)」

認知症カフェをより広く発信するためには、自分で記事や文章を書くことが最短かつ最善であることにも気づき、ライター業も開始。現在は江東区で発行されるフリーペーパー「みんなのカフェ」で「ニッポン認知症カフェ探訪記」を連載するほか、介護系媒体で認知症カフェに限らないライティングも行っている。

「『全国認知症カフェガイド』の書籍化の企画を出版社に持ち込んだとき、僕は写真を提供しさえすれば、あとは誰かが記事を書いて、書籍にまとめてくれると思っていたのです。でも、出版社の方から“誰が書くの?”と言われて(笑)。次第に自分で書かなきゃ、そのためにはライターとして仕事ができることも示さなきゃと思うようになっていきました」

最近ではセミナーやフォーラムで認知症カフェの映像上映を含め講演の依頼も受けるように。講演で使うスライド作成のため、40歳にしてPowerPointでの資料作成も初挑戦している。

「カメラマンだけやっていたら、PowerPointなんて使うことがなかったですからね。40歳からのPowerPointデビュー、40歳からのライター業デビューです(笑)。それも、認知症が一生かけて関わっていくに値するテーマだと感じたからこそ、自分の仕事のスタイルを変えていってもいいと思えました。はじめはカメラマンとして一生のテーマにしようと思ったけれど、カメラマンとしての向き合い方では足りなくなってきた。今は、自分の持てる力すべてをもって認知症、認知症カフェと向き合っています」

いつも持ち歩いているiPadもライター業を始めてから使い始めたツールの一つ。

原稿もiPadで手書きしてからでないと書けないらしい

「認知症カフェ」により深い話ができるしくみを導入していきたい

現在は、認知症カフェの情報を集め、その周知を広げたいという思いとともに、認知症カフェを時代に合わせてアップデートしていきたいという想いも持ちはじめている。

「認知症カフェには、理念はあるものの、何をしなければならないかというルールはなく、内容については主催者の裁量にかかっています。だからこそ多様な可能性があります。もっと男性の参加率を上げるような、たとえば阪神ファンが集まるカフェや、喫煙者が来られるようなシガーカフェだってあってもいいかもしれません。いまは自由におしゃべりする時間が設けられているところがほとんどですが、それだけで終わってしまうと、いい話ができるかどうかは、集まった方たち次第になってしまう。場合によっては、もう少し深い話ができるようなしくみが用意されていてもいいなと」

いま、コスガさんが注目しているのが「哲学カフェ」の取り組み。1992年にパリで始まった「哲学カフェ」は、街中のカフェなどに集まった参加者が、自分たちで決めたテーマについて「対話(dialog)」を行うイベントである。

「テーマがあると話しやすいですし、“より根源的に物事をとらえましょう”という空気をつくれるので、深いところから言葉を探してきやすいかなと。いまの認知症カフェに足りないものがあるとすれば、深く考え、語り、聴くという雰囲気だと感じています」

最後に、これから認知症当事者が急増する社会に向き合っていこうとする私たちにもできることはどんなことなのかを尋ねてみた。

「身近な人が認知症になったときに、付き合い方を変えないことではないでしょうか。僕たちが高齢者になっていく中で、家族だけでなく、趣味の仲間で集まるサークルの中にも何人かは認知症の方が出てくるはずです。そのときに、認知症だからサークルに参加できなくなるようなら、“認知症になっても暮らしやすい社会”ではないですよね。できるだけ付き合い方を変えず、地域で暮らせるうちは一緒に生きていく。そんな社会になるといいなと思います」

そのためには、認知症についての知識を増やしておくことも欠かせない。

「そうですね。今すぐできることだと、やはり認知症サポーターになっていただくことだと思います。調べていただくと、各自治体で講習を行っているので、ぜひ受けられる機会を探してみてください」

ライター

編集者

カメラマン