リーダーシップが身につく!?「NPOサポートプロジェクト」で社会人が学んだこと

「NPOサポートプロジェクト」では、実際にどのような取り組みが行われ、参加した社会人にどんな学びをもたらすのだろう。

Common Room45(2017年2月19日開催)のパネルセッションで語られた、NPOサポートプロジェクトに参加した社会人の話をもとに、キックオフ以降の具体的な活動内容と、その時々にチーム内で起きていたこと、プロジェクトを通して学んだことを紹介したい。

>こちらの記事でも、NPOサポートプロジェクトの事例とその分析結果をもとに「越境学習を通じた能力開発」について考察している。

NPO法人シャプラニールのサポートプロジェクト

この事例は、2016年10月-2017年1月に実施された、NPO法人シャプラニールのサポートプロジェクトに関するものだ。

プロジェクトメンバーは、パネルセッションに登壇した、二枚目の名刺のメンバーでもあり、PR会社の広報として働く高橋明日香氏(以下、高橋)と、ギャップジャパン株式会社でフィールドマネジメントを担当している堀順哉氏(以下、堀)を含む、社会人7名。業種や職種、年齢が異なるメンバーで構成されている。

※メンバーの内3名がキャップジャパンの社員であるのは、ギャップジャパン×NPO二枚目の名刺のコラボレーションプロジェクトだったからである。

プロジェクトの最中は、それぞれの年齢について話す機会がなく、最終報告会後に初めて年齢を知ったそうだ。「それほどフランクで、立場や年齢など関係なく議論できる場だった」(高橋)という。

プロジェクトの具体的な内容を紹介する前に、NPO法人シャプラニールとメンバーが活動開始時に設定した「プロジェクトの目標」に触れておきたい。

●プロジェクトの目標

目標設定の背景には、団体の歴史が長いことによる会員の高齢化がある。今後も活動を継続していくためには、若者の参加率を高めることが必要であり、プロジェクト終了後も団体が継続することができる仕組みづくりをミッションとしたようだ。

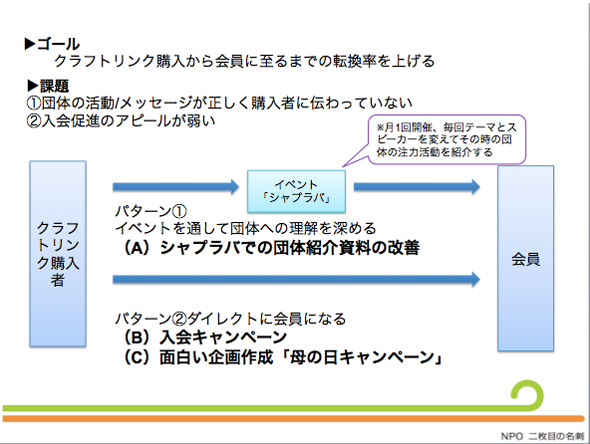

この目標を達成するために、シャプラニールが運営しているフェアトレード雑貨の通販サイト「クラフトリンク」で商品を購入した客が、会員に転換する割合を上げることを、このプロジェクトのゴールとしている。

また、そのためのアクションプランとして、下記の図表内(A)~(C)を実施することを、中間報告会後に決めているが、これは団体の活動やメッセージが正しく購入者に伝わっていないのではないか、入会促進のアピールが弱く、会員の潜在層を取り込めていないのではないか、という2つの仮説をもとにしたものである。

参加動機と活動頻度

では、プロジェクトメンバーの堀と高橋は、どのような動機で参加し、本業を持ちながらどのように活動していたのだろうか。

(左:堀順哉氏、右:高橋明日香氏)

参加の動機

堀:「今の会社に勤めて18年。ずっと同じ文化や価値観の中で働いてきました。そのような中で、発想力が鈍っているな、壁を超えづらくなっているなという課題を感じていたのです。そんな時に、このプロジェクトのことを知り、突破するヒントを得たいと、勇気を出して参加してみることにしました」

高橋:「2015年にNPO二枚目の名刺に参画してから、ずっと気になっていました。でも、本業と両立してできるのだろうかという不安もありましたし、自分がパートナーを組みたいと思えるNPOと出会った時がタイミングだと、機会を伺っていたんです。大学生の頃から国際協力に関心があったこと、NPOの広報に携わりたいという夢を持っていることから、このプロジェクトに参加しない理由はありませんでした」

Common Roomでシャプラニールに興味を持ち、それぞれが想いを持って参加への手を挙げたのだが、初めはどんな人がどんな気持ちで参加しているのかわからない、本業をしっかりとやりながら時間を割けるのか、という不安の方が大きかったと口を揃える。

しかし、プロジェクトメンバーやコーディネーター(NPOと社会人の間に入って推進支援を行う二枚目の名刺のメンバー)との顔合わせの場であるキックオフで、その不安は楽しみへと変わったという。メンバーの多様性やそれぞれの魅力的な人柄に触れ、「面白くなりそうだ」という期待が高まったからだ。

稼働のボリューム

キックオフを皮切りに、チームビルディングを行いながら、プロジェクトを進めていくのだが、メンバーがミーティングや各々の作業にかけた時間はどの程度だったのだろう。社会人が本業と併行してプロジェクトに参加することは、現実的に可能なことなのだろうか。

堀:「初めの頃は隔週に1度、約2時間程度、中間報告や最終報告前の追い込み期は、週に1度のペースでミーティングをしていました。終了後は必ず議事録を作成し、それぞれのネクストアクションを設定。それに添って、各自資料を作るなどの作業を進めていきました。活動にかけた時間は、平均すると週に約5-10時間程です」

イベント運営のため土日も出勤するなど、プロジェクト期間が本業の繁忙期と重なったという高橋は、活動を継続するために、少し工夫をしていたようだ。

高橋:「ミーティングに参加できなくても必ず議事録はチェックし、グループチャット上で“ここまではできるけど、ここからは難しい”という意思表示をしっかりとするようにしていました。また、ミーティングに参加できない時は、どうして参加できないのかを具体的に伝えるようにするなど意識していました」

日常的に顔を合わせる機会のない社会人メンバーが成果を出していくためには、自分の置かれている状況を上手に伝え、コミュニケーションを密に取ることが必要なのだ。

(二枚目の名刺メンバーで、シャプラニールプロジェクトのコーディネーターを担当した喜多健介(左)。彼も自身がサポートプロジェクトに参加した際は、宇都宮からオンラインで参加していたという)

プロジェクト中のモチベーション

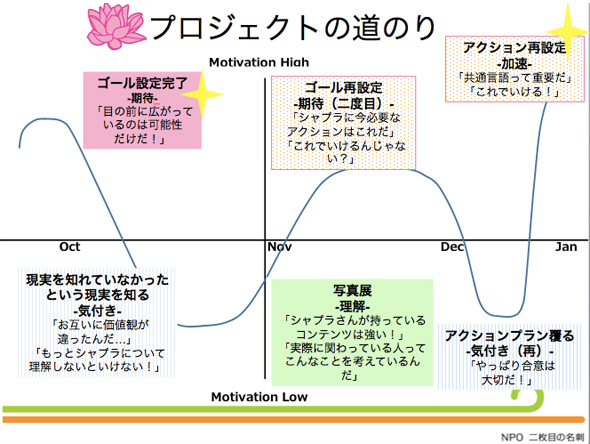

約4ヶ月のプロジェクト期間中、メンバーはどのような道のりでプロジェクトを進めていったのだろうか。そのプロセスとその時々の感情の変化を、本人たちが作成したモチベーショングラフで見てみよう。

1.ゴール設定完了 -期待-

「始めた時のモチベーションは高いものでした。とにかく目の前に広がっているものは可能性だけ。私たちがやりたいと思っていることはすべて実現できるだろうと、期待でいっぱいの状態でした」

2.現実を知れていなかったという現実を知る -気付き-

「1ヶ月くらい経った頃に、チームのモチベーションが一気に落ちました。やりたいと思ったことがほとんどできないということになったのです。スタートしてから、私たちが取り組みたい内容ばかりが先行し、団体が大切にしてきたこと、どこに価値を置いているのかということが置いてけぼりになっていたことが原因でした。ここで団体への理解が足りていなかったことに気付いたのです」

3.写真展 -理解-

「団体のことをもっと知る必要があると思い、シャプラニールがやっていることをチーム全員で聞き出していきました。すると、非常に良いコンテンツや取り組みがあることを、改めて知ることができたのです。この気付きがあったからこそ、プロジェクトを立て直すことができたのだと思います。企画されていた写真展で、物販や商品陳列のサポートを行うことで、チームのモチベーションは回復していきました」

4.ゴール再設定 -期待(2度目)-

「写真展の後、アクションプランやゴールの見直しをしました。今度は社会人チームだけではなく、団体側も合意した内容です。シャプラニールに今必要なアクションはこれだ!という強い自信がありましたし、これで最後まで突っ走れるだろうと思っていました」

5.アクションプラン覆る -気付き(再)-

「しかし、また落ちてしまいました。再設定したアクションプランが、チーム内で覆ってしまったのです。これはアクションプランを定めるミーティングに全員が参加できなかったにも関わらず、そこで決まったことが合意事項になってしまったことが原因でした。参加できなかったメンバーから疑問が浮上したのです」

6.アクションプラン再設定 -加速-

「チーム全員が納得したプランを作ることの重要性に気付き、再度話し合いの場を設けて、3つのアクション(※資料「ゴールと課題」の(A)~(C))を定めたことで、一気に加速しました」

後から振り返ると、ゴールが何を意味する語であるのか、ビジョンとはこの場合の何を指すのかといった定義が曖昧であり、「共通言語」を持たないためにうまくコミュニケーションできなかった部分があったようだ。「メンバー間の認識を合わせていくことで、やりやすくなった」と、共通言語の持つ大きな役割を二人がともに語っている。

参加メンバーの学び

たった4ヶ月の間に何度も浮き沈みを経験したメンバーたち。本業を抱えながらの活動は、密度の濃いものだったと予想されるが、最終的に得た学びはどのようなものだったのだろうか。

堀:「年代も、これまでに属してきた業種も職種も異なるメンバーとは、価値観が驚くほど異なりました。共通の目標設定をすることの必要性をものすごく感じましたし、かつそれを言語化しておくことも大切なんだと知りました。後で聞いてみると、自分とは違う捉え方をされていることも多くあったのです」

高橋:「私もバックグラウンドが違うと、こんなにも物事の見方や視点が変わるのだということを、毎回のミーティングで実感しました。自分が売っている商品、例えばモノであるとか、システムであるとか、サービスであるとか、それによって全く考え方が違うんです。シャプラニールは支援で成り立っている団体なので、サポーターの方々の意見も大切にしなければなりません。また、私たちが想像している以上に団体としての想いや規模があるため、こちら側からの意見を一方的に伝えるだけではなく、内部のことも深く知り、その上でどうするのか考えるプロセスも、非常に勉強になりました」

パートナー団体の声

認識を擦り合せておくことの重要性やビジネスセクターとNPOのビジネスモデルの違いなど、社会人にとっては大きな学びを得る機会となったようだが、パートナー先のNPOには何か還元されるものがあったのだろうか。

Common Roomの会場に届いた、シャプラニールの担当者からのビデオメッセージで語られた内容を紹介しよう。

サポートプロジェクトでシャプラニールが得たもの

チームがアクションプランとして設定していた団体紹介資料、母の日キャンペーンのカードなどの成果物だけではなく、本業やプライベートをタイムマネジメントしながら関わっているメンバーの姿を見て、シャプラニールの団体内に「働き方を考えるワーキングチーム」ができた。

またNPOの担当者も、社会人側と同様に、企業と団体との物事の進め方の違いや価値観の違いを感じていたこと、メンバーから提案された内容を実施したくても、予算や優先事項との兼ね合いで実行できずにもどかしい想いがあったことなどが語られた。

おわりに:サポートプロジェクトで社会人が学んだこと

最後に、登壇した二人のサポートプロジェクトの感想で締めくくろう。

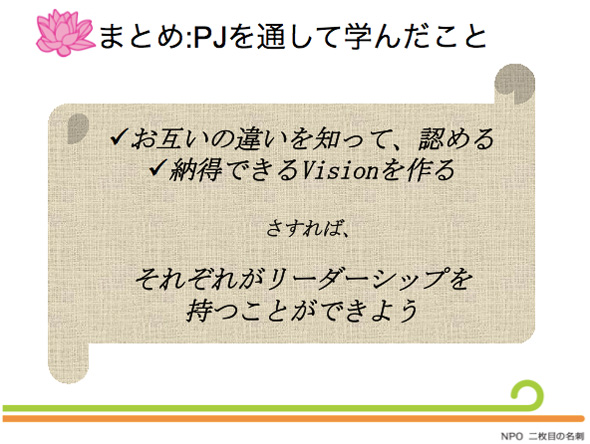

堀:「この4ヶ月でどうすれば壁を打ち破ることができるのかというヒントをたくさん得ることができました。お互いの違いを知って、それを認め、全員が納得できるビジョンを作ることができれば、誰か一人がリーダーシップを取るのではなく、メンバー全員がそれぞれにリーダーシップを発揮できる、ものすごく強いチームが作れると思います。私は今後、この経験を本業にも活かしていこうと考えています」

高橋:「本業と両立できるだろうかと最初は不安でしたが、やってみると何とかなりますし、何とかするものです。一緒に取り組んでいるメンバーの存在が励みになりました。参加してみると、自分に足りないものが分かりますし、逆に自分にできることも見えてきます。働き方を見直す必要性を感じたり、これからやってみたいこともぼんやりと浮かび上がってきました。ものすごく得るものが多い4ヶ月だったなと感じています」

―――

シャプラ二ールの「母の日キャンペーン」

NPO法人シャプラニールのサポートプロジェクトは、2月から第2フェーズとして活動を継続しています。

今取り組んでいることの一つが、日本とネパールのお母さんの両方を笑顔にする「母の日キャンペーン」。

シャプラニールの会員になることで、母の日に自分のお母さんにアーユルヴェーダ石けんとオリジナルカードが届き、さらにシャプラニールの支援活動にも繋がります。

高橋:「自分のお母さんへギフトが届き、さらに南アジアの人々にサポートも届くキャンペーンです。可愛くて、使い心地も良い石けんなので、お母さんに日頃の感謝の気持ちを込めて、贈っていただけたら嬉しいです」

「フェアトレードな母の日」新規会員入会キャンペーン>こちら

関連記事>今回のテーマは「ダイバーシティー」。二枚目の名刺Common Roomに行ってみた!

関連記事>「越境学習」で開発される人材能力とは?

ライター

編集者

カメラマン