「公務員の兼業を後押しする!」SOZO日本プロジェクト~公務員が直面する課題~【前編】

今年6月、公務員の副業解禁に向けて政府が動き出すという報道が新聞の一面を飾った。

「公益性の高い活動」に限定されてはいるが、これにより、NPO団体の活動に公務員が参画する機会が増えることが想定される。この公務員兼業の動きを後押ししてきたのが、NPO法人二枚目の名刺も参加しているSOZO日本プロジェクト(以下SOZO日本)だ。

2018年7月31日、このSOZO日本が主催する「兼業で公務員がどう変わるのか~人生100年時代の働き方と学び直しを行政・企業・NPOで考える~」が行われた。行政・企業・NPOに所属し、「働き方改革」や「兼業」についてかかわるキーマンたちが登壇するこのイベント。参加者200名の枠があっという間に埋まり、その約8割が国家公務員・地方公務員だったという。首都圏に留まらず、中には岐阜県や三重県から参加したという人も。

「公務員の兼業・副業」に対して、当事者である公務員が関心を寄せており、その熱量の高さをうかがえるイベントだった。最先端の公務員の兼業に関する議論の様子を紹介したい。

これからの社会課題解決に活躍できる「トライセクター」リーダーが必要

SOZO日本は行政・企業・NPOがセクターを超えて連携することによって、「人材」の観点からコレクティブ・インパクトを起こすアクションと発信を行っていくために結成された有志によるプロジェクト。

経済産業省参事官の伊藤禎則さん、ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社の人事総務本部長である島田由香さん、NPO法人クロスフィールズ代表理事である小沼大地さん、そしてNPO法人二枚目の名刺代表の廣優樹が、昨年11月、日本財団主催のソーシャルイノベーションフォーラム内のセッション「“働き方改革”とにっぽんの将来」に登壇した際に、「セッション内の提案だけでなく、実現に向けて行動を起こそう!」と意気投合したことが誕生のきっかけに。まずは公務員の兼業/2枚目の名刺に焦点をあて動き出すことに決め、毎月1回、朝7時半から集まってミーティングを行ってきた。

小沼:社会課題解決のプレイヤーが変化してきています。これまでは「お上」=国や自治体に任せていました。しかし、行政の予算が縮小してきていると同時に、社会課題が複雑化しています。社会課題解決に企業やNPO/NGOが参入するようになってきた今、行政・企業・NPO/NGOが協力しあって、トライセクターで課題解決に向かう必要があります。でも、これを実現するのに大事なのは「人」です。組織の垣根を超えて活躍するダイナミックな人材=トライセクター・リーダーが求められています。

SOZO日本の立ち上げ、イベントの目的について語る小沼さん

「今、変わっていくことで最もインパクトがあり、変わっていってほしいのが公務員」というのがSOZO日本メンバーの問題意識。SOZO日本の議論はNPOが集まる新公益連盟でも話題となり、政策提言につながっていく。そして、今年6月、政府の「骨太の方針」の中で、公務員の公益目的の兼業を容認することが打ち出されたのだ。

20代、30代の公務員、半数以上は兼業を希望

第一部は「公務員の『働き方改革』と兼業の可能性」と題し、Business Insider Japan 編集長の浜田敬子さんがモデレーターを担当。

スピーカーは、総務大臣政務官を務めている小林史明さん。公務員からは、文部科学省で働きながら、省内の若手有志職員とともに「教育・学びの未来を創造する教育長・校長プラットフォーム」を設立・運営する佐藤悠樹さん。そしてNPOからは二枚目の名刺代表の廣優樹が登壇。

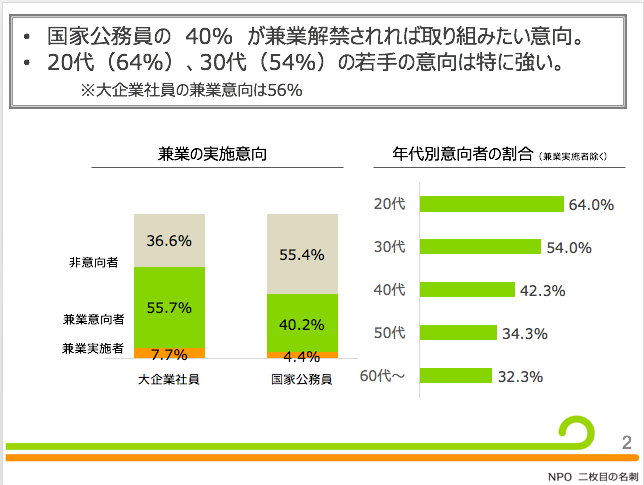

まず紹介されたのが、二枚目の名刺が今年5月に実施した「公務員の副業・兼業に関する意識調査」だ。「兼業をやったみたいか」という問いに、国家公務員の40%は兼業が解禁されれば取り組みたい意向が明らかになった。

20代、30代の若い世代はより兼業したい意向が強い。

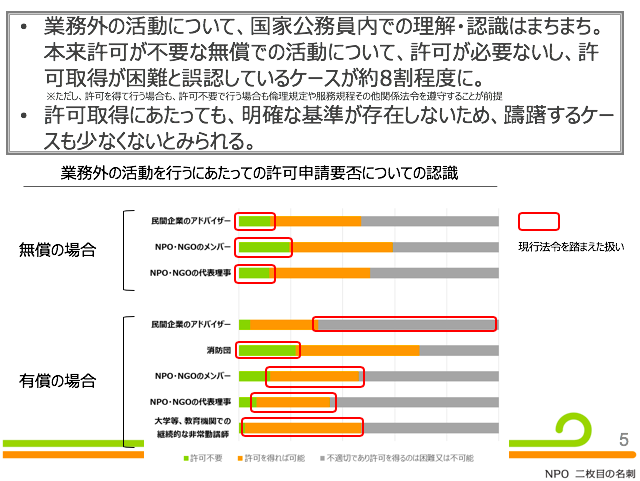

副業・兼業を考えたときに、壁になるのが「ルール」の問題。就労規則で認められた範疇でなければ、副業・兼業を実施することは難しい。ところが、現行でも業務外に無償で行う活動であれば、許可は必要ない。それでも、そうした理解が広がっていないことがわかるデータも。

廣:8割の方が誤解している現状があります。決まりがよくわからないことが一歩踏み出すことの制約になっている。この決まりを、どうクリアにしていくかがひとつの課題ではないでしょうか。

廣がアンケートデータを基にした公務員の兼業意識について解説。

公務員は兼業したくても時間がない?

このデータを見て、小林さん、佐藤さんから共通して出たのは「副業・兼業のための時間を作る必要がある」ということ。特に国家公務員は民間企業以上に長時間労働しており、組織の風通しも決して良いとはいえない。「働き方改革」が急務であることが語られた。

小林:副業・兼業をやりたい人はいますが、まず時間を作るところから始めなければならない。総務省で実感するのは、皆さん意欲も能力も高いのに、両手が既存の業務で埋まっているということ。

佐藤:私も「暇だから」本業以外の活動をしているわけではありません。土日を使うのも当たり前ですし、なんとか時間を捻出して取り組んでいるのが実情です。ただ、それでもやりたいと思えることを見つけられるのであれば、それは本業への張りになるし、本業に活かせる部分もある。その相乗効果を生めれば時間調整の大変さは薄れていくかなと感じています。

浜田さんによれば、Business Insider Japanで国家公務員にアンケートを行ったところ、官僚たちが国会対応を中心に、ハードな残業をしていることが浮き彫りになったという。国会改革などもセットで今の働き方を変えていかないと、国家公務員が副業・兼業する時間を捻出するのは現実的に難しそうだ。

小林:総務省内で若手の声を聞くと「上司はその上の上司、その上の政治家のことしか見ていない」と言います。役所では自分の上司に嫌われたら終わりなので、下のマネジメントに興味がないと言うんです。もちろんそうではない上司もいますが、すべてのマネージャがそうなるには、下からの評価が必要なんです。

政治家であることに加えて、国家公務員が働く現場を知る小林さんならではの発言が聞かれた。

小林さんに対し、浜田さんからは、「官僚の不祥事が相次ぐ中、政治の側から『公務員の副業・兼業」は受け入れられるのか』という質問が投げかけられた。

小林:受け入れられると思います。最近起こっている不祥事や「忖度」という言葉が生まれる原因はレールが一本道だからだと思います。NPOなどとのかかわりが増えていけば、回避する方法もわかってくるのではないでしょうか。そして、政治家と役人でコミュニケーションの障壁になっているのが、言語が違うこと。その障壁が取り除かれることがわかれば、政治でも受け入れられるはずです。

本業と近いことをやるのか、あえて遠いことに挑戦するか

佐藤さんが取り組む、「教育・学びの未来を創造する教育長・校長プラットフォーム」は、参画意欲を持つ教育長、校長が横につながりを持ち、お互いの生きた教育実践を紹介しあい、困りごとを本音で相談し合う場を作るものだ。佐藤さんは本業に近いところで課外活動を行っていることもあり、やはり本業に活きる部分が大いにあると感じている。大きなメリットだと感じているのは、「肩書」なしで人と話ができることだ。

忙しい合間を縫って、本業につながる課外活動を行う佐藤さん。

佐藤:私は文科省では課長補佐クラスなので、日頃は教育長や校長と1対1で電話をすることはない。でも仕事を離れてプライベートになれば、それが可能になるし、相手も心を開いてくださるので、様々な実情も勉強させてもらえますし、人の輪も広がります。それが若手でもできてしまうという喜びは大きかったです。

副業兼業をする場合、佐藤さんのように本業と近いことをやるのと、あえて全く関係ないことをやること、どちらが得るものが大きいのか、浜田さんから廣に向けて質問が飛んだ。

廣:企業は副業兼業を、社会貢献の一部ではなく、「学びの場」だと見る流れに変わっています。キーワードは「越境学習」。今いる組織から飛び出すことで「学び」があることに着目している。その意味では、近くないほうが予想もしないようなおもしろい発見があるでしょう。一方、近い分野であれば、本業への直接的な還元が期待できる面もありますね。先ほど話があった「言語の違い」も、大企業にいると同じ言語になってしまう問題がある。そこで、違う企業や行政、NPOの方とかかわることが、それぞれの学びになっている。その効果は公務員も同じことがいえるだろうと思います。

小林さんからは「エッジ側にいくおもしろさ」が提案された。

小林:役所にいるとどうしてもデスクワークが中心になりますよね。政治家は二居住拠点で、地元のエッジ側に行って一緒に市民活動もして現場を知り、それを政治に持って帰ってきている。その感覚で副業兼業を選んでみてもいいかもしれません。

まずは最も身近な「公益性の高い団体」で行動を起こしてみても

次々に質問や意見の手が挙がり、その熱量がうかがえた。

質疑応答では、会場に集まった公務員の方々からの本音が次々に飛び出した。すでにNPO活動等の課外活動を行っているという神奈川県の地方公務員の方からは「国家公務員と地方公務員で働く環境が全く違うので、ひとくくりにするのは難しいのではないか。地方公務員は地域と近いのでNPO活動に参加しやすいという環境があると思う」との意見が。

また、岐阜県から来た参加者からは「地方、地域で公益性が高い活動とはどのようなものがあてはまるのか。地方であれば、NPO/NGOなどソーシャルな活動以上に地場産業や地域産業こそ公益性の高いものなのではないか」という問題意識も寄せられた。これには小林さんが答えた。

小林:民間企業を含めてフルオープンにしたかったが、第一歩として公益性が高いものとしてNPO・NGOに限定した。考えていただきたいのは、みなさんの身近で最も公益性が高い組織は「町内会」であること。町内会をアップデートしたらできることがたくさんある。例えば紙の回覧板をアプリにしたら、災害時も必要な情報がリアルタイムで広く伝わる。でも、それが行われていることはほとんどない。身近な公益性の高い組織がほったらかしにされているという現実も、ぜひ知っていただきたいです。

「“公益兼業”で自分と社会を変える」と題された第二部では、また別のパブリックセクター、ビジネスセクター、ソーシャルセクターが登壇し、公務員が副業兼業を行う意味を参加者に伝えた。その様子は後編でお伝えする。

写真:二村友也

ライター

編集者

カメラマン