【イベントレポ】働き方を考えるカンファレンス2017ー「リモートワークでオフィスは必要なくなるのか?」

2017年2月15日に行われたat Will Work主催「働き方を考えるカンファレンス2017」内での「働く環境・ワークスタイル」についてのセッションから、今、世の中で求められている「働く環境」と「ワークスタイル」、そして、新たな環境とスタイルを有効活用するために、ワーカー自身に求められることを考えていきます。

パネラー4人が行っている、働く環境とワークスタイルを変える取り組みについてはこちら>【イベントレポ】これからの働く環境とワークスタイルとは?

リモートワークが広がる時代、リアルなオフィスが存在する意味とは?

現在バリ島に拠点を置き、セッションにもロボットを使い、リモートで参加していた尾原さんは、「数年前にペーパーレス会議が物議をかもしたのちに当たり前のものになったように、リモートワークも数年のうちに一般的なものになっているはずだ」と話す。

ただ、リモートワークが広がりを見せたとしても、リアルな場で顔を合わせて働くことが全てなくなってしまうことは想像しにくい。これからの時代、「リアルな場に集まること」はどのような意味を持つのだろうか。

尾原さんが日本に戻ってくることがあるのは、次のような理由だという。

(1)イベントなどの会場設営のため

尾原:「現場の設備やシステムを見て、トラブルになりやすいところを発見し、物理的に物を動かす必要がある。このロボットだと、まだ視野が狭いんですよね(笑)。そこが解決したら、リモートでもできるかもしれない」

(2)モチベーションマネジメントのため

尾原:「今のところ、ひざを突き合わせて話す機会があるかないかで、プロジェクトメンバーがふんばってくれる度合いが違うと感じるので。月に1回は実際に顔を合わせたミーティングをするようにしています」

リモートワークとリアルに顔を合わせる働き方について、パネラーそれぞれからも意見が出た。

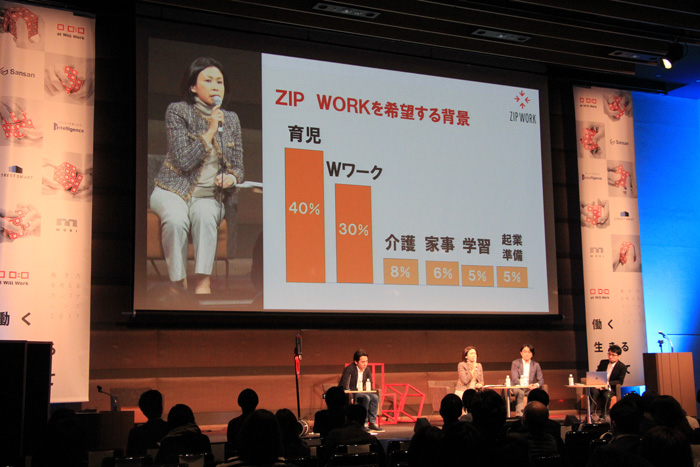

限られた時間で成果を出す働き方「ZIP WORK」を世に送り出した二葉さんは、「ZIP WORK」こそリアルが大事だと話す。

二葉:「時間が限られているからこそ、リアルな場でのコミュニケーションは大事にしたいですね。アイデアを出すような業務は、いきなりリモートでやるのではなく、最初は対面で行いたいというのが私の考えです。お互いが慣れてきたらリモートでも可能になると思いますが…」

日本最大級のシェアオフィス/コワーキングスペース「The Company」を運営する榎本さん、岡村製作所に勤務し、「はたらく」の新しい価値を挽きだすメディア「WORK MILL」の編集長、エバンジェリストである遅野井さんも、「リアルに顔を合わせる場」の必要性を感じている。

榎本:「僕は大半のことはオフィスがなくてもいいと思うんです。ただ、本当にささいなこと。例えば“あれなんだっけ?”という確認が、同じ場にいるとスムーズになると感じます」

遅野井:「対面コミュニケーションは声色や表情もわかりますし、手元で書いたものをすぐに見せることもできる。非常に豊かな情報共有ができるのは否定できないですよね。最初に対面コミュニケーションで価値観を共有し合ってこそ、リモートワークも可能になるのだと思います。ただ、リモートワークが増えるこの時代だからこそ、オフィスは“集まりたくなる場所”でないといけませんし、あえて集まって“価値を生み出すことのできる仕掛け”がないといけないと思います」

これに対して、リモートワークを推奨する尾原さんもコメント。

尾原:「僕は、イノベーションを生み出すのは、“やわらかい混沌”だと思うんです。偶然の出会いや何気ない会話からイノベーションがつくられる。リモートワークが浸透していく時代に、あえてリアルに集まるオフィスをつくるのであれば、“やわらかい混沌”をつくるような空間を意図的に設計していく必要がありますよね」

事例を積み重ねないと、組織上部は変わっていかない

これからの「働く環境・ワークスタイル」を考えるのに重要なキーワードを、それぞれのパネラーが紹介した。

遅野井さんが挙げたキーワードは「主体性」と「Natural-being」。

これからの個人と組織の関係を考えたときに、個人は主体的にキャリアを設計していくことが必要になるという。一方で、組織が個人に対してどのような選択肢を与えたらいいかを考えたときに出た答えが「Natural-being」=「自然な状態」。裏返せば、今の働き方に不自然な点が多いということ。

遅野井:「例えば、みなさんのオフィスの中には、どんな色がありますか? 床もキャビネットもグレーで、オフィスチェアはだいたいが青。そこに申し訳程度にグリーンがあるくらいではないでしょうか。そんな無機質な空間が人間的かというと決してそうではないですし、そんな環境で創造性や生産性を発揮するのはそもそも無理があります。先ほど見せていただいた榎本さんの『The Company』や尾原さんがいるバリ島は、豊かな色にあふれていて、豊かに感性を刺激されますよね。企業側も、人間性に着目して、よりいきいきと働ける環境づくりを進めていっていただければと思います」

男性が育休取得の申し出をしたくても、社内の雰囲気や上司の言葉によって不可能になることもまだ多い。しかし、やりたいことを「あきらめる」「我慢する」ことがない「働く環境」がこれから求められていくだろう。

そんな「働く環境」をつくろうとしているひとりである二葉さんが紹介するのは、岡本太郎さんの言葉。「なんでもいいからやってみる。それだけなんだよ」。

二葉:「何をするにも、ひとつひとつ事例をつくりあげていくしかないと感じるんですよね。『ZIP WORK』をやろうとしたときも、上司からは“そんな働き方、あるわけないだろう”と言われました。でも、実際に仕事をつくってみたら、育児中の方だけでなく、企業で人事部長をされていて、社会保険労務士として起業した方が『ZIP WORK』を利用してくださることになった。そういう実例を目の当たりにすると、途端に価値観が変わるんです」

「ライスワーク」と「ライフワーク」を分ける働き方を

榎本さんがあげたキーワードは「スイミー」。レオ・レオニ作の絵本「スイミー」を「The Company」でのワークスタイルになぞらえている。得意分野を持つ個人が集まることで、大企業並みの仕事ができると、榎本さんはこれまでの経験から実感しているという。

榎本:「一緒に仕事をする人たちが同じ会社のメンバーでないことに、僕は何の不自由も感じたことがありません。それぞれのメンバーが主体性を持って、やりたくないことは“やりたくない”と言えるし、自分から旗揚げしたい人はできる。そして、旗揚げした人が魅力的なら賛同するメンバーが集まるし、そうでなければ集まらない。そういう自然に身を任せた組織の在り方をつくりたいんです」

そして、尾原さんからは「ワークライフバランスじゃなくライフワークバランス。そしてライスワークとライフワークの分散投資」という言葉が。今、働く人たちにとって、「ライフワーク」といえるものが何%くらいを占めているのかという投げかけがあった。

尾原:「僕は、新しい流れを見つけたら、その中に飛び込んで“こっちがおもしろいよ!”と世の中に伝えるのが楽しいので、今はずっと仕事していても苦ではない。つまりライフワークが100%なんです。これから、リクルートの『ZIP WORK』のように複数の仕事を持つことが当然になるなら、ご飯代を稼ぐためのライスワークと、自分の人生をかけるライフワークが分散投資できるようになりますよね。アメリカでもUberのドライバーには、多くのアーティストやミュージシャンがいます。彼らはUberのドライバーをして必要最低限のお金を稼いで、ライフワークに時間を投資したい期間はUberのアプリをオフにする。そういう働き方の可能性が広がっていけばいいんじゃないでしょうか」

主体性を持つための「二枚目の名刺」

今、「働く環境とワークスタイル」を考えるうえで、欠かせないキーワードである「主体性」についても、話が及んだ。

遅野井:「今、いろんな方が、主体性がキーワードだとおっしゃっています。働く人が組織に対して“多様性を認めてよ”と言うけど、組織からしたら“認めてもらいたい個性を説明できるのか?”と個人に問いたくなるでしょう。これまで日本人は、会社にキャリアを預けて、異動や転勤を受け入れることで長期雇用を保証してもらっていた。でも、この時代、ひとつの会社に定年までいる形が揺らいでいる。これだけ選択肢が増えてきたからこそ、自分は何者で、何をしたくて、どういうことができるのかという主体性を高めていかないといけないですよね」

榎本:「主体性を持つのは、リスクもありますよね。主体性が認められなければ、仕事を振られないこともある。『The Company』でも、プロジェクトに参加できず、その場にいるだけという人もいるでしょうし」

遅野井:「企業でも、主体性だけがキーワードになって、責任を全部負わせると、挑戦の芽がつぶれてしまいます。一度事業に失敗したら失敗の烙印を押されるのでなく、二度三度失敗しても引き続きチャレンジができるとか、まわりの助けを求めていいとか、そういうセーフティネットを雇用者側がつくることは大事です」

二葉:「主体性を持てと言われても、どうやって持ったらいいかわからない人も多いですよね。そこはやはり、“なんでもいいからやってみる”ということだと思うんですが、リクルートでは、働き方の変化にあわせて、二枚目の名刺を持つ人も増えてきています。空いた時間の使い方として、より自分が主体性を発揮できること、何か一歩踏み出すことをしてみようと。どうやって主体性を持つかも伝えないと、主体性という言葉だけが上滑りするように感じます」

リモートでも、心を癒しあえる仲間はできる

モデレーターの横石さんから、尾原さんに質問が出た。

横石さん:「リンダ・グラットンがライフ・シフトやワーク・シフトについて語る中で、孤独との向き合い方も語っていましたよね。尾原さんはさみしくないですか? 今、僕らの目の前にはセッションを聞きに集まってくださった200人くらいの方がいるんですが」

この質問に対し、尾原さんから最初に出てきたのは、「ははは!」という笑い。

尾原:「今の世の中って、ピエロであればあるほど目立ちますよね。僕はこのセッションの後のAFTER PARTYにもロボットの姿で参加しますけど、きっとめちゃくちゃ人が集まってくると思いますよ。まさにリンダ・グラットンが『LIFE SHIFT』の中で、生産性を埋めていくような資産とともに、活力資産も大事だと語っています。活力資産というのは、健康や、心の癒しが得られるような仲間のこと。それらを自覚的につくっていくことが重要だと。そういう意味で言えば、このカンファレンスで出会った人たちは同じ価値観を共有できる人たち。これから僕の『活力資産』になっていくでしょう。価値観の近い人たちなら、リモートで集まっても仲間になっていくんです」

働くことに主体的であれば、今までの働き方やワークスタイルがマッチしないこともままある。パネラーの方々のように、新たな働き方・ワークスタイルを世の中に生み出す動きが起きている今、私たちは一歩動き出しさえすれば、自分にとってベストな形に向けて「変える」ことができるのだ。もちろんそのためには、自分が「どういうキャリアを積み重ねたいのか」という主体性を見つけることが欠かせない。ただ、会場に集まった人の多くが、今回のセッションを通じて、未来に向けて一歩動き出すために、背中を押してもらえたように感じただろう。

ライター

編集者

カメラマン