「難民が暮らしやすい社会=全ての人に配慮された社会」だから私は難民支援に取り組む

Case.1はこちら↓

民間企業に就職した彼女が、社会人3年目でNPOに転職した理由

Case.2はこちら↓

「NPOで一花咲かせたい!」自分の暮らしも豊かにするためのNPOへの挑戦

Case.3

認定NPO法人難民支援協会 鶴木由美子さん

大学で教育学を、米国大学院で異文化コミュニケーションを専攻する傍ら、NGOでの海外インターンシップを経験。大学院卒業後、児童福祉業界の人材支援・経営支援を行うソーシャルベンチャーでの勤務を経て、現職である認定NPO法人難民支援協会(JAR)へ入職。日本に逃れてきた難民と地域社会の橋渡しをするコミュニティ支援を中心に活躍中。

「多文化共生」が人生の命題

大学院のゼミの授業、という一見何気ない日常の一コマが、「人生で1番と言っていいほどカオスだった(混乱した)」と話すのは、今回お話を伺った鶴木由美子さん。

留学していたアメリカの大学院での『多文化共生』の授業。

先生はアフリカ系アメリカ人の女性教授と、ヨーロッパ系アメリカ人でレズビアンをあえてオープンにしている教授の2人。一緒に授業を受けるクラスメイトも、ヨーロッパ系、ヒスパニック系、アフリカ系、アジア系の学生、ゲイやレズビアンなどの学生、聴覚障害のある学生、視覚障害のある学生、そして言語がままならない日本人留学生の自分といったように、まさに多文化が体現されたクラスだった。

「自分の中の『当たり前』という概念を何度も覆されました」

そんな環境で学ぶ時間が濃密だったからこそ、それから時を重ねた今も、鶴木さんにとって「多文化共生というテーマは大切にしていきたい、大きな命題」なのだろう。

鶴木さんは今、日本における難民支援を行っている認定NPO法人難民支援協会(JAR)で、難民をはじめ誰もが暮らしやすい社会、多文化共生が実践される地域社会を創りたいと奮闘されている。

「難民は、社会的に脆弱な中でも特に脆弱な人たち。差別や偏見に加え、政策や制度が不十分で、様々なセーフティネットからもこぼれ落ちてしまう。その社会的脆弱性が特に高い難民が安心して暮らせる社会を実現できれば、他の人たちも当然暮らしやすくなる。難民に限らず、多様な人が生きやすい社会を創りたいと思っています。」

今回は、人生の命題に真っすぐ向き合っている鶴木さんにお話を伺った。

(「建築士事務所の方々が、プロボノで難民支援のために設計してくれたオフィスなんですよ」とインタビュー前にオフィスを案内してくれた)

「難民が安心できる空間」Youtubeでの閲覧はこちら▶https://youtu.be/78FZgIb32hc

身近に潜む「難民」という社会課題

『難民問題』

誰もが一度は聞いたことがあるこの言葉を、どこか遠い国の話……と思ってはいないだろうか。

紛争や人権侵害などから自分の命を守るためにやむを得ず母国を追われ、逃げざるを得ない人たちが、世界には約6,800万人もいると言われている。

実は日本にもアジア、中東、アフリカなど世界各国から多くの難民が逃れてきていて、2018年には10,493 人が難民申請を行っている。

難民として認定されると、在留資格と法令の範囲内で権利と公共サービスの利用が認められ、日本の国内で『普通の生活』ができるようになるが、2018年に認定されたのはわずか42人。

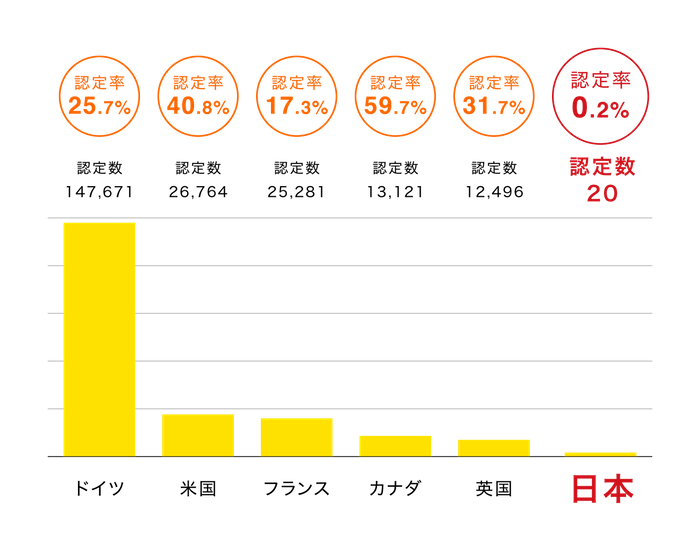

2016年にドイツは26万3622人、米国が2万437人、イギリスも1万3554人を難民認定するなど、各国が大勢の難民を受け入れている中で、「難民に冷たい」という指摘があるのが今の日本だ。

(出典:難民支援協会HP「日本の難民認定はなぜ少ないか?―制度面の課題から」)

「難民申請では、結果が出るのに数か月から数年もの時間がかかり、難民認定までの道のりに10年以上かかることも。この申請手続きの途中に在留資格が切れてしまって、滞在超過(不法滞在)として収容されてしまうこともある。こうした制度上の欠陥がまだまだあるのも、今の日本の現状です。」

多くの難民の方が、地域で安心安全に住む機会、働く機会、医療にアクセスする機会、日本語を学習する機会などを十分に得られないまま生活をしているのが実情だという。

(難民支援協会のホームページには、難民について知ることができるコンテンツが用意されている。画像は難民支援協会HPより流用)

難民と地域の橋渡し役

鶴木さんの仕事はコミュニティ支援。地域医療や福祉の拠点となっている総合病院・保健ステーション・社会福祉協議会・NPO・学校・自治体など、地域社会を支えている様々なアクターと協働しながら、難民の方が地域の一員として安心して暮らしていける街づくりを目指している。

例えば、難民集住地域のある総合病院とともに作成した「ゆびさしメディカルカード」は、難民に現場で対応する医療関係者の悩みに寄り添う中で生まれたものだ。こうした地域のアクターとの取り組みの積み重ねで、地域アクターの難民への対応力があがり、そのことで難民の受容感も高まっていることを実感しているという。

(病状などを指差しで伝えられる「ゆびさしメディカルカード」を英語、仏語、ビルマ語など7言語で開発した)

「ある日、交通事故に遭った難民が救急車で運ばれているときに、同乗した別の難民からJARが一緒に取り組みをしている(上記のカードも一緒に作った)地域病院に搬送してほしいと私に連絡が入りました。理由を聞くと『ほかの病院と違って、自分たちのことを受け入れてくれていると感じるから』と。このような印象は難民に日々接する病院側の対応力の高まりが生んだものです。シリアスな状況でしたが、着実に地域の潜在能力を引き出せているのだと感じ、心に残りました。」

地域社会と一緒に難民の抱える問題のひとつをクリアした事例だろう。

「多文化共生は言葉ほど簡単ではありません。でも、不可能なことでもない。例えば、全ての人が難民と一挙一動、深く関わらなければならないわけではないし、その必要はないと思います。難民に限りませんが、どのような人たちがいて、その人たちが社会のなかで何に苦労しているのかを理解することで、自分なりの適切な距離感や関わり方が見え、地域でともに暮らしやすくなります。」

難民も地域でともに暮らしていける環境を少しずつ、だが着実に創っている。

「差し出された手」が人生の転換点

鶴木さんが多文化共生というテーマに至った大きなきっかけは、大学生のときに受けていたオムニバス授業。『人の尊厳』というタイトルの授業で、毎回ソーシャル業界で働く方がゲスト講師として話をしに来てくれる講座だった。

ご家族の影響もあって、小さいころから社会奉仕活動に関わる機会が多かったという鶴木さん。福祉や人権についての関心が強く、当事者が講師として登壇するというHIV/AIDSがテーマだったその日の授業も前から2列目の席で受講していた。

「講師の方が授業終わりに突然、最前列に座っていた男子学生に握手をしようと手を差し出されました。その時、いつも誰よりも興味を持って真剣に授業に参加している男子学生が、一瞬だけ握手を躊躇して手を出すのが遅れたんです。HIV/AIDSへの差別の問題や正しい理解について、今まさに私たちが講義の中で学んだのにも関わらず、です。

一方、私自身も、『次は私の番だからどうしよう』と実は心のなかで考えていました。そして男子学生も私も次に思ったことは同じだと思いますが、自分がためらったことにすぐ『まずい』と気づいた。慌てて男子学生は手を差し出しましたが、講師の方は手を引っ込め『皆さん、(差別とは)こういうことなのですよ』と言って、結局握手をすることなく教室を出ていかれました。

講師の方は『頭の中では人権意識の高い学生』が集まっているのは分かっていて、あえてそのような行動をしたのだと思います。実際、頭で分かったつもりになっていただけで、差別の問題はそんなにシンプルではなかった。自分は差別をしない人だと勝手に思っていましたが、浅い知識だけでは、反射的に正しい反応することもできなかった。福祉についても人権についても私は『わかったつもり』、『意識が高いつもり』でいて、結局何も分かっていなかった。自分の中に差別意識があることも突き付けられ、自分自身に深く失望しました。大学時代で一番記憶に残っている出来事です。」

その後、鶴木さんは既に始めていた就職活動をやめて、多文化共生を一から学ぼうと海外への留学という選択肢を取った。

―――後編に続く

後編では、鶴木さんを難民支援に向かわせた2つ目の出来事とJARで募集中のボランンティア・インターン情報をお届けする。

ライター

編集者

カメラマン